相続ってどういうこと?

「相続」と聞くと、お金持ちの家だけの話だと思っている方も多いかもしれません。しかし実際には、相続はすべての人に関係することであり、財産の多い少ないにかかわらず、人が亡くなれば必ず発生するものです。

人が亡くなると、その人が持っていた財産(不動産や預貯金など)や負債(借金など)、権利や義務は、残された家族などに引き継がれることになります。この手続きを「相続」といいます。亡くなった人のことを法律上は「被相続人」と呼びます。そして、その人の財産などを受け継ぐ人のことを「相続人」といいます。

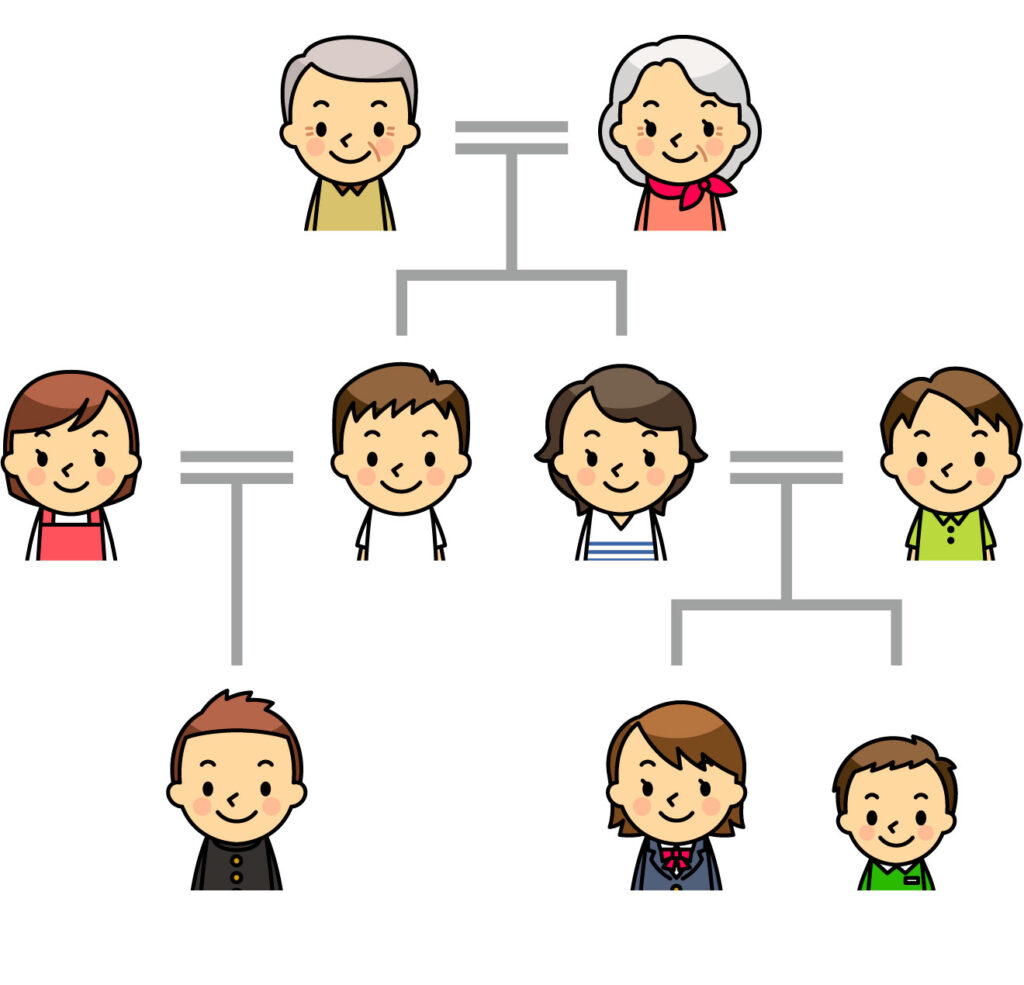

誰が相続人になるのかは民法という法律で決まっていて、このように法律で定められた相続人を「法定相続人」といいます。基本的に、配偶者(夫や妻)は常に相続人になります。そして、被相続人に子どもがいる場合は、配偶者と子どもがそれぞれ財産の半分ずつを相続します。

もし子どもがいない場合は、配偶者と被相続人の父母(または祖父母)が相続人になります。この場合の相続割合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。さらに、被相続人に子どもも父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。

このように、相続人の範囲や相続する割合は、家族構成によって異なるため、相続が発生したときには、誰がどれだけ相続するのかをしっかり確認する必要があります。また、遺産の金額に関係なく、相続が発生したときには一定の手続きを行う必要があり、放っておくと後々トラブルになることもあるので注意が必要です。

相続するのはプラスの財産だけではない

遺産を相続する際に忘れてはならない重要な点として、「遺産にはプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も含まれる」ということがあります。プラスの財産とは、現金や預貯金、不動産、有価証券などの経済的価値があるものです。一方で、マイナスの財産には、借金(ローンやカード債務など)、税金の滞納分などが含まれます。

相続をする場合、これらプラス・マイナスの財産を全てまとめて引き継ぐことになります。「現金や不動産などのプラスの財産だけをもらって、借金などのマイナスの部分は引き継がない」といった都合の良い相続の仕方は認められません。相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産すべてを一括して引き継ぐことを意味するからです。

しかし、相続は義務ではなく、希望しない場合には「相続放棄」という制度を利用して、相続をしない選択も可能です。たとえば、被相続人に多額の借金があってプラスの財産よりもマイナスが大きい場合や、自分では相続したくない理由がある場合(他の兄弟姉妹に譲りたいなど)に、この相続放棄をする人がいます。

ただし、相続放棄をする場合には注意が必要です。マイナスの財産だけを放棄して、プラスの財産だけを相続するということはできません。相続放棄は、すべての財産を放棄するという意味になります。つまり、プラス・マイナス関係なく一切相続しないということです。

また、「マイナスの財産があるかどうか分からない」「実際に借金がどれくらいあるのか不明」といった状況では、相続によって得た財産の範囲内で借金などを支払う責任を負う「限定承認(げんていしょうにん)」という方法もあります。限定承認は、プラスの財産の範囲内でしかマイナスの財産を返済しなくてよいという制度で、相続するかどうか迷っている人や、負債の全体像が分からない場合に有効な選択肢となります。

相続トラブルになりやすいのは不動産

不動産が相続トラブルの原因になりやすいのは、いくつかの特徴的な理由があります。相続財産には、現金、預貯金、有価証券、不動産などがありますが、その中でも不動産は特に「分けにくい」資産です。

現金や預貯金は金額が明確で分割しやすく、相続人同士で比較的平等に分けることが可能です。しかし、不動産は物理的に分けることが難しく、「誰が取得するのか」「売却して現金化するのか」「どのように評価するのか」といった点で話し合いが難航しやすくなります。

たとえば、3人兄弟で実家を相続する場合を考えてみましょう。家や土地を3等分することは現実的に難しいです。誰かが住み続けたいと思っていても、他の相続人は現金での取り分を希望することもあります。このような場合、「売却して全員で分けるべきか」「一人が取得して他の人に代償金を支払うか」といった判断が求められますが、意見が食い違えば対立に発展しやすくなります。

さらに、不動産は感情が絡みやすい資産でもあります。「自分が長年親の面倒を見てきたから、この家を相続する権利がある」「長男だから家を継ぐのは当然だ」といった主張が出てくることも少なくありません。このように、相続人の中で価値観や立場の違いがぶつかると、冷静な話し合いが難しくなり、感情的な争いに発展しやすくなります。

また、不動産の価値は一見高く見えるものの、実際には流動性が低い資産です。すぐに現金化できるとは限らず、売却にも時間がかかることがあります。加えて、立地や築年数、固定資産税や修繕費用の負担など、資産価値以外の要素も評価に影響します。そのため、「本当にこの価格で平等なのか?」という疑念や不信感を生むこともあります。

このように、不動産は「分けにくい」「感情が絡む」「評価が難しい」「換金性が低い」といった複数の要因を抱えており、それが相続時のトラブルを招く大きな原因となっているのです。事前に家族で話し合ったり、専門家に相談したりすることで、こうしたトラブルを未然に防ぐことが重要です。

空き家が発生するのも相続が原因

近年、「空き家」が深刻な社会問題として注目されています。その大きな原因の一つが、“相続をきっかけに空き家になってしまうケース”です。たとえば、地方にある実家を、東京で暮らす子どもが相続した場合。住む予定はなく、売却には複雑な手続きが必要で、維持管理にも費用がかかる――。その結果、「とりあえずそのまま」にしてしまい、家は誰にも管理されないまま“空き家”となってしまうのです。

さらに、相続した不動産が共有名義の場合、関係者間で意見がまとまらず、対立や放置が発生しやすくなります。こうして問題のある空き家が増えていくのです。「親の家」や「自分たちの将来」を見据えて、相続を「終わったこと」にせず、その後の住まいや土地の活用について家族でしっかり話し合うこと。相続を「終わったこと」にせず、その後の住まいや不動産の活用について、一度きちんと話し合ってみましょう。